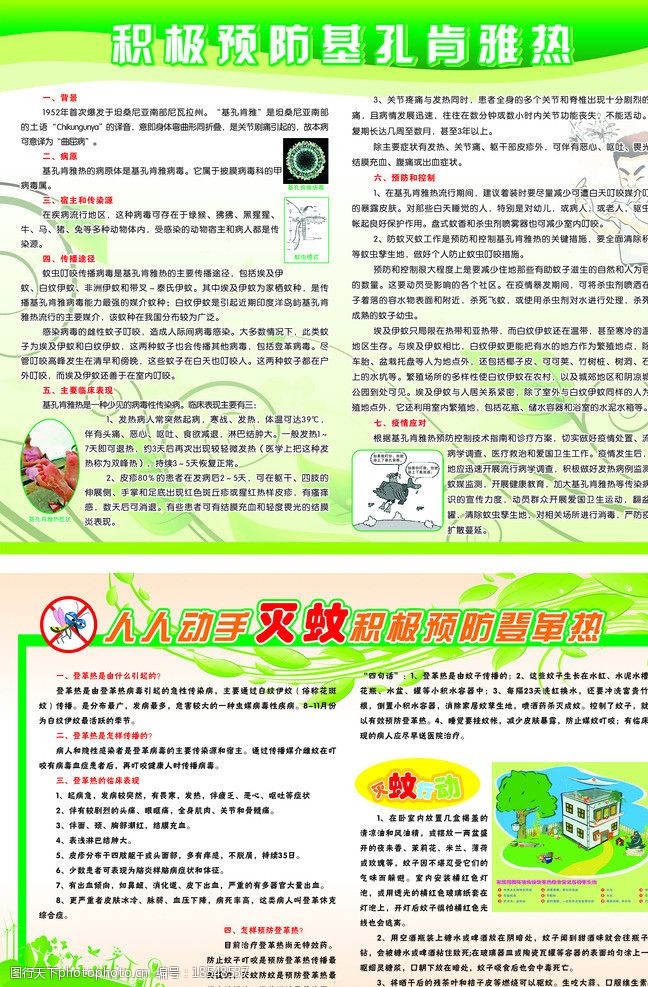

基孔肯雅热(Chikungunya fever,CHIK)是由基孔肯雅病毒感染引起,以发热、关节痛、皮疹为主要特征的急性传染病。主要通过携带病毒的伊蚊叮咬传播,最常见的是埃及伊蚊和白纹伊蚊。当蚊虫叮咬了感染者2-10天后,再叮咬人时,可使被叮咬者感染。

基孔肯雅热的核心传播模式是“人→蚊→人”。大多数患者在发病当天至发病后 7 天内具有传染性,通过蚊虫叮咬传播的风险高。基孔肯雅热可发生母婴传播,罕见情况下可经输血或接触患者血液传播。但该病毒不会通过日常接触引发人际传播,也不会通过咳嗽、打喷嚏传播。

感染者会在带毒蚊虫叮咬后1-12天后开始出现症状(大多数感染者在3-7天内),常见为突然发热和关节疼痛。关节痛为基孔肯雅热的显著特征,可为首发症状。

发病前12天内,曾到过基孔肯雅热流行区或居住、工作场所周围曾有本病发生;且有上述临床表现(如发热、关节痛或皮疹等)者,应考虑基孔肯雅病毒感染的可能,结合实验室检测结果进行确诊,并与登革热、塞卡病毒病等进行鉴别。

目前,尚无特异性治疗基孔肯雅热的药物,临床以对症支持治疗为主。退热以物理降温为主,应避免使用阿司匹林等非甾体类抗炎药(如布洛芬)。急性期关节疼痛不能忍受者,可使用对乙酰氨基酚缓解部分症状,对乙酰氨基酚的使用。以必需的最低剂量和最短疗程使用为原则。

预防基孔肯雅热的最佳方法是避免蚊虫叮咬。减少基孔肯雅病毒传播的主要方法是控制蚊虫媒介和减少蚊虫滋生。

做好个人防护:疫点周边或蚊虫活跃的区域,居民应当做好个人防护,出门穿着浅色长袖衣物减少皮肤暴露,主动使用蚊香、驱避剂、蚊帐等方式驱蚊、灭蚊和防蚊,当好自身健康第一责任人。

积水管理:及时清除蚊虫孳生地,降低蚊媒密度。蚊子的一生分为四个阶段:卵、幼虫、蛹和成虫。前三个阶段都需要水,有积水的地方,蚊子就可以在里面产卵繁殖。因此要及时清除积水。水培植物等应每3-5天彻底换水,同时冲洗容器内壁和植物根部。定期对饮水机水槽、冰箱底部水盘等隐蔽处进行检查防止积水。阳台、天台、庭院内的花盆、泡沫箱、废弃瓶罐等容器应当及时清理,储水容器如水缸应加盖,废弃轮胎再底部打孔或避免露天放置等,最大限度消除卫生死角,减少病媒生物孳生地。

室内灭蚊:室内如发现有成蚊滋扰时,应及时开展室内灭蚊。使用合格的杀虫气雾剂、蚊香等减少蚊虫叮咬。也可使用电蚊拍、灭蚊灯等物理灭蚊工具。

旅行者应注意:旅行者需提高防范意识,做好自我防护,防止蚊虫叮咬,防止在境外感染基孔肯雅热。归来后2周内,落实好自我防蚊叮咬措施,一旦出现发热、头痛、肌肉关节疼痛或皮疹症状,请及时就医并将旅行史告知医生,实施防蚊隔离,避免传染给家人和朋友。